|

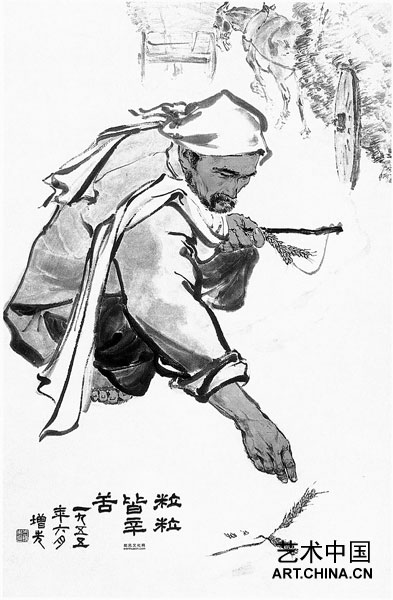

粒粒皆辛苦(國畫) 方增先

粒粒皆辛苦(國畫) 方增先

我們這一代(油畫) 陳宜明

我們這一代(油畫) 陳宜明

在我們這代人的視覺記憶中,有些美術作品過目不忘。就像即便不懂音樂的人,也會輕聲低吟《讓我們蕩起雙槳》、《愛我中華》、《外婆的澎湖灣》一樣,哪怕從來沒有摸過畫筆,我們也記得方增先的《粒粒皆辛苦》、張憑的《忽報人間曾伏虎》、湯小銘的《永不休戰》、徐匡和阿鴿的《主人》、程叢林的《1968年×月×日雪》、李秀實的《疾風》、羅中立的《父親》、周韶華的《黃河魂》、陳宜明的《我們這一代》、賈又福的《太行豐碑》、沈堯尹的《地球的紅飄帶》……這些經典作品曾經給予我們淚流滿面的感動。

不過,這都是十幾年前甚至更早一些時候的美術作品了。這些年,美術界不斷地呼喚精品,呼喚力作,為什么要呼喚?原因非常簡單,因為沒有精品,沒有力作。

很多大大小小的畫家從10多年前就基本上失去了以美術作品載入美術史的資格,軟綿綿的作品和那些早已功成名就卻又躺在功勞簿上吃老本的藝術家作品一起時不時地聚集在美術館,聚集在各種各樣的報刊雜志上。如今,看那些送來送去的畫冊已經無法讓人警醒,激人奮進,看展覽已經不是視覺的需求,而是感情或者更直截了當地說是交往的需要。很多時候,我們用幾分鐘的時間看完展覽,然后在觥籌交錯中交換著名片和眼神,在那些被稱之為藝術品的作品面前竊竊私語。我們也看朋友送來的畫冊,因為我們更熱衷于比較誰的畫冊做得更體面一些,設計得更精美一些。短短的十幾年,視覺藝術應該傳達的價值變異了,美術的評判標準不同了,一些以前是和即將是天才的藝術家們步調一致地墮落了。

有意思的是,中國當代美術創作的式微和中國藝術市場的興起在時間節點上驚人的接近。所以,我們不得不考量藝術市場到底給生活在當下的藝術家們帶來了什么。

1992年,深圳舉辦了中國內地最早的當代中國名家字畫精品拍賣會;1993年,中國第一個藝術博覽會在廣州拉開帷幕,緊接著,國內各地風起云涌的藝術拍賣、博覽會、藝術機構、畫廊和職業藝術經紀人頻頻出現在人們的視野之中。1993年,嘉德公司拍出兩件100萬以上成交價的作品,震驚了當時的所有人,震驚的理由是:藝術品是這么的值錢!

在藝術作品還不能換成錢的時候,畫家創作作品大抵是因為熱愛、興趣和追尋藝術本體的信仰,還多處在精神層面上。而當知道藝術品可以改變生活時,絕大部分的畫家都坐不住了。在藝術市場的初期,買家買畫的目的無非兩種,一是增值保值,把藝術品收藏當作一種理財的投資品種,二是附庸風雅。買家選擇作品的方式也不外兩種,買自己喜歡的畫或畫家的典型作品。于是乎,在買方市場強大的作用力之下,一味地重復、克隆、敷衍直至機械生產、討好買家的做法讓創作者迷失了藝術創造的基本方向,也讓許多畫家在從事藝術創作中,對究竟是一種行業生產還是一種信仰追求喪失了判斷。

不管我們承不承認這些年可圈可點的美術作品乏善可陳,單說藝術市場化來襲后,有些作品雖紅極一時,但隨著時間的流逝從人們的記憶中消失的速度越來越快。藝術作品以前所未有的速度進入尋常百姓家的同時,也在為精神的蒼白、形而上的滑稽、可笑和齷齪提供越來越多的案例。

買方市場對藝術家的智慧與勤勞的掠奪,已經到了肆無忌憚的地步。可怕的是,很多藝術家至今尚未覺醒。很多藝術家甚至發現自己原初的學術夢想居然改變了生活,連他們自己都會捫心自問,創作何為?藝術何用?很少有人能夠逃脫金錢和物質的誘惑,這是宿命?宿命之下,一個不爭的事實是,“牛”一點的畫家日子越來越好過了,他們過上富人的生活,他們不再談論藝術,而是滔滔不絕于換車、建別墅。他們像絕大多數的有錢人一樣,揮霍著錢財,揮霍著時間,至于學術理想,一邊去吧。而“小”畫家們在榜樣力量的號召下,“明白”了學術理想的追逐不是唯一決定成功的因素,可能是曝光率,可能是人脈關系,可能是一個頭銜。當他們也徹底明白一個平庸的藝術家如何成為文化英雄時,藝術所應該具備的創造、包容、前瞻以及社會擔當就變得軟弱無力和幾近毫無意義。

錢有時候真是無堅不摧。當藝術品作為泛文化產品,失去它應有的光芒時,就必然媚俗和膚淺,所以,滿大街的“牡丹王”、“雞王”、“虎王”和“牛王”就不足為奇了。而一些頗有建樹的畫家為了博得買方的青睞,不惜剝奪接受者的思考權利,消解藝術的深度,注重審美慣性而忽視對靈魂的拷問和精神的提升。當然,他們也不可能給歷史留下文化的符號。

|