|

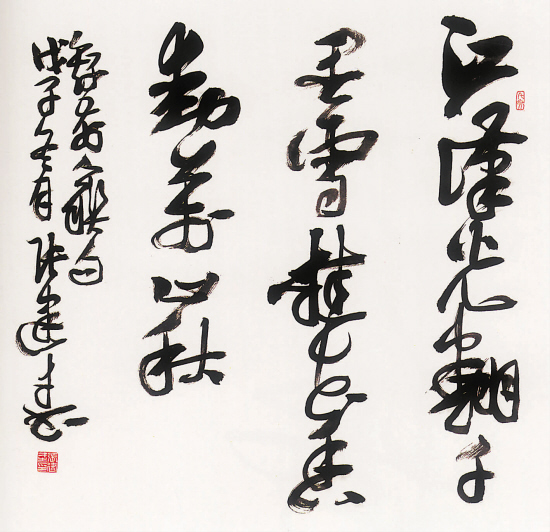

張建才 書(shū)法

《美術(shù)報(bào)》等一些專(zhuān)業(yè)媒體在采訪我的時(shí)候,曾提出如何評(píng)價(jià)我在河南的工作。我說(shuō),可以概括為兩個(gè)方面:一是和我的同事們一起探索出了一種工作模式,即一個(gè)書(shū)法水平相對(duì)滯后,經(jīng)濟(jì)又不發(fā)達(dá)的省份如何在較短的時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展;二是帶出了一支隊(duì)伍。在這支隊(duì)伍中,各個(gè)年齡段都有一批骨干,骨干的背后又有大量的后備軍和愛(ài)好者,從而使河南書(shū)法事業(yè)能長(zhǎng)久地保持著活力。三十年來(lái),這支隊(duì)伍穩(wěn)步壯大,為當(dāng)代書(shū)壇所關(guān)注。其中40歲左右的書(shū)家正是伴隨著祖國(guó)的改革開(kāi)放、書(shū)法復(fù)興成長(zhǎng)起來(lái)的一代人。如今這批人已經(jīng)成為河南書(shū)壇的中堅(jiān)力量。張建才便是其中具有代表性的一位。

建才這代人,生于上世紀(jì)六十年代初期,當(dāng)他們需要學(xué)習(xí)的年齡,正趕上“文革”的特殊時(shí)期,因而沒(méi)有得到系統(tǒng)的教育。他們能夠走上書(shū)法藝術(shù)之路,大抵靠的是與生俱來(lái)的對(duì)傳統(tǒng)文化的熱愛(ài)和堅(jiān)持不懈的自學(xué)精神。

建才的個(gè)人經(jīng)歷相當(dāng)簡(jiǎn)單。他原在基層文化館工作,1997年調(diào)入河南省書(shū)畫(huà)院成為一名專(zhuān)業(yè)書(shū)畫(huà)家。在這個(gè)位置上,雖無(wú)下崗之憂,然而身上的壓力是很大的。建才深知在專(zhuān)業(yè)上,不論是創(chuàng)作還是學(xué)術(shù),都要不斷取得新的突破,才能和自己頭上的光環(huán)相匹配。因此多年來(lái)他絲毫不敢懈怠,汲古臨池,不舍晝夜,下了一番墨池筆冢的笨功夫。同時(shí)建才善于學(xué)習(xí),他能抓住一切機(jī)會(huì)與同道切磋琢磨,向師長(zhǎng)請(qǐng)益釋惑,因此他在書(shū)法藝術(shù)上能不斷進(jìn)步。多年來(lái),他的作品不斷在全國(guó)重要的展覽中入選獲獎(jiǎng),在藝術(shù)上也初步形成了自己的個(gè)性風(fēng)貌,逐漸為書(shū)界所認(rèn)可。

在重大展覽中入選獲獎(jiǎng),固然是衡量一個(gè)書(shū)家水平和成就的標(biāo)志之一,但不應(yīng)是終極目標(biāo)。對(duì)于一個(gè)書(shū)家來(lái)說(shuō),更重要的是在深入傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,大膽創(chuàng)新,最終找到屬于自己的藝術(shù)語(yǔ)言,形成自己獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。不言而喻,這種藝術(shù)語(yǔ)言和個(gè)性風(fēng)格既要得到業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)同,又須經(jīng)得起時(shí)間的檢驗(yàn)。建才清醒地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),因此他沒(méi)有陶醉于入選獲獎(jiǎng)的成就之中,而是不斷地警醒自己,沉下來(lái)認(rèn)真思考一些問(wèn)題,不斷尋求新的突破。在奮斗的過(guò)程中,建才有過(guò)困惑和迷茫,但他能在不斷地克服困惑和迷茫中一次次地把自己的書(shū)法藝術(shù)推上一個(gè)新的高度。經(jīng)過(guò)多年的磨礪,建才的藝術(shù)風(fēng)格漸趨成熟,找到了既符合傳統(tǒng)精神又契合自己個(gè)性的藝術(shù)語(yǔ)言。在眾多當(dāng)代書(shū)家的作品中,我們能一眼認(rèn)出哪是建才的作品,做到這一點(diǎn)并非易事。

對(duì)于建才的藝術(shù)成就,評(píng)論界給予了較高的評(píng)價(jià)。如西中文先生認(rèn)為他具有“能守能變”的特點(diǎn),“守有根基,變有方略,守不泥古,變不失我”。李松先生講:“建才生長(zhǎng)在中原這片書(shū)法沃土之中,其書(shū)風(fēng)有著中原的原始‘基因’,奔放的情愫與煥彩的筆墨交織交融。他的行草書(shū)攫張瑞圖之倔強(qiáng),掇朱熹之情采,演王鐸之酣暢,隱‘二王’之灑脫,又挾以章草之厚磔,再獲以流蕩,遂形成了現(xiàn)在的風(fēng)格路數(shù)。這些從他所創(chuàng)作的條屏和手卷可覓,從其局部筆墨可察。”朱以撤先生在《蘭亭諸子批評(píng)榜之張建才》中談到:“張建才的草書(shū)極盡可能縈帶、勾連,由上帶下,有疏有密,使字與字之間的聯(lián)系,通過(guò)游絲而緊密無(wú)間。在連綿的同時(shí),我們看到了字與字之間的密不容針,步步緊逼,頭連尾,尾銜頭,不可抽刀斷流。與此同時(shí),張建才又把行距放寬了。在字距緊密的同時(shí),寬松的行距有如通衢大道,豁然開(kāi)朗,形成鮮明對(duì)比。這樣的章法前人也運(yùn)用過(guò),無(wú)疑是書(shū)寫(xiě)橫幅的良方,它調(diào)節(jié)了觀者的視線和情緒。”“其次是用筆上的調(diào)整。許多相對(duì)應(yīng)的筆畫(huà)顯示著差異,時(shí)而重按,時(shí)而輕提,時(shí)而直線長(zhǎng)拉,時(shí)而曲線婉蜒,交織在一起。這種相反相成的變化助益了每一個(gè)字的形態(tài),在牽扯縈繞的用筆中,是一以貫之的氣韻使每一個(gè)字既自立,又承先啟后。用筆上的連貫在與張建才手法的熟練,不是頻頻蘸墨,而是蘸一次解決數(shù)字,使人看到了不停歇的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。在不停歇中爭(zhēng)取變化,賦予每一個(gè)字不同之意態(tài)。行草書(shū)以崔嵬之相展示出來(lái),卻又有不少細(xì)膩情節(jié),張建才行草書(shū)有了自己的特點(diǎn)。”“張建才也想把隸書(shū)寫(xiě)得韻味多元一些,因此隸書(shū)中的楷法、行書(shū)法也進(jìn)入其中。形式使書(shū)寫(xiě)速度加快了,一些筆畫(huà)的末端揚(yáng)起,明顯地追求活潑。”……我認(rèn)為以上這些評(píng)價(jià)是中肯的。他們從不同側(cè)面、不同角度概括了建才書(shū)法藝術(shù)的特點(diǎn),把他們的觀點(diǎn)綜合起來(lái),大體上就是建才書(shū)法的整體印象。“守”和“變”兩個(gè)字說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單,其實(shí)是一個(gè)長(zhǎng)期而復(fù)雜的過(guò)程,既需要超卓的識(shí)見(jiàn),也需要異乎尋常的韌勁和毅力。在選準(zhǔn)了方向之后,尤其需要堅(jiān)持不懈的專(zhuān)注和執(zhí)著。

從個(gè)性面貌初具到真正形成自己的獨(dú)特風(fēng)格,是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,其間包括對(duì)風(fēng)格之樹(shù)的精心澆灌和仔細(xì)修剪,也包括對(duì)創(chuàng)新方向的不斷校正,更包括基本素養(yǎng)的積累以及人格與藝品多方面的修煉。這其間任何一個(gè)方面做得是否到位,都有可能成為大家和平庸的分水嶺。創(chuàng)造經(jīng)典,成為大家,無(wú)疑是每個(gè)有志書(shū)家畢生追求的目標(biāo),而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),需要多方面的條件和滴水穿石的艱苦努力。這不僅是對(duì)建才他們年輕人的要求,即使像我們這些年近古稀的老人也概莫能外。

劉禹錫《同樂(lè)天登棲靈寺塔》詩(shī)云:“步步相攜不覺(jué)難,九層云外倚欄干,忽然笑語(yǔ)半天上,無(wú)限游人舉眼看。”讓我們“步步相攜”,互相勉勵(lì),一道向書(shū)法藝術(shù)的高峰攀登!(本文有刪節(jié) 題目為編者所加) |