|

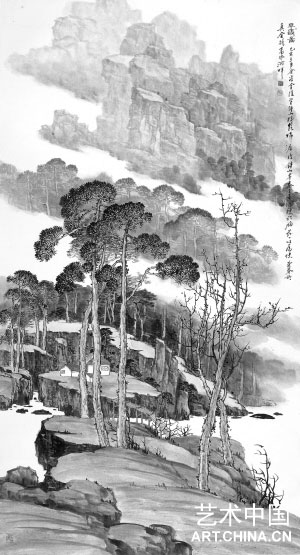

7月8日,“傳統與創造——阮榮春中國畫巡回展”在中國美術館開幕,展出其近百幅山水、花鳥佳作,既有百平方尺以上的巨幛,也有盈尺小品,充分展示了阮榮春繪畫所具有的恢宏氣勢和幽遠詩意。

畫藝高超學問深

阮榮春,江蘇溧陽人。早年求學于南京師范大學美術系,專攻傳統繪畫,在楊建侯、譚勇等眾多名家的指點下,畫藝精進。大學畢業后,他沒有從事專門的繪畫創作,而投師于著名美術史論家林樹中教授門下,研究美術史和理論。研究生畢業后,以優異的成績留校任教,很快嶄露頭角。

研究生期間,阮榮春發表了一篇題為《孔望山佛教造像研究》的文章,被日本兩家刊物全文翻譯刊發,在日本引起關注。之后,受日本京都國立博物館和京都大學聯合邀請,阮榮春作為訪問學者負笈日本,并獲得早稻田大學文學博士學位。在日期間,他閱讀了大量佛教資料,并在上世紀80年代提出了佛教造像的“南傳之路”理論,即“中國的佛像制作興于南方,盛于北方”,深受海內外美術界和宗教界的關注。回國后,阮榮春先后在南京藝術學院和上海大學任教,并任上海大學藝術學院院長之職,對中國近現代美術史進行了深入研究,出版了《中國近現代美術史》、《絲綢之路與石窟藝術》、《沈周研究》等20余部學術專著。

阮榮春兼有美術史論家、山水畫家、考古學者等多重身份,這在美術界十分罕見。

畫作以墨造韻為特色

阮榮春從美術史論家到山水畫家的身份轉換,更確切地說以畫家身份在美術界的亮相,讓許多不甚了解他的同道大為驚訝。因為阮榮春的絕大多數畫作不是那種趣味雅致的小品,而是氣勢恢宏的巨制。可以說,他的山水作品是以一種風格、品質、境界來加以呈現的。這樣的轉換和亮相的確讓人詫異不已。

阮榮春的恩師林樹中教授認為,從傳統的視角看,阮榮春的中國畫作品特別注重對傳統格法與氣韻表現的追求,深知傳統的精華是什么,且善于提取傳統筆墨中造型性與獨立審美性的雙重功能,運筆構形自如而準確,線條獨立暢行,反映出用筆的質量。而在用墨方面,阮榮春特別重視墨與水的“合作”。“墨在他的畫中雖然是與筆復合來為造型服務,但更多的是為了造韻。”

在很多人看來,阮榮春作品最顯著的特色之一就是“詩情畫意”。評論家潘魯生認為,阮榮春既秉承了中國傳統的繪畫方式,也吸收和借鑒了國外的一些繪畫手法,畫面有一種典雅淳樸與幽靜清純之美。他在繪畫過程中采用了多種用墨方式,如潑墨、破墨、積墨等,使畫面富于變化,將景物的姿態和氣韻表達得淋漓盡致,如遠處連綿的群山、峭壁上奇特的樹木、繚繞的云煙、飛流直下的瀑布等。

“阮榮春的創作是建立在研究之上的繪畫體驗,其作品繪畫技法規范,運筆嚴謹,吸收了‘院體畫派’的傳統,又有所突破。”潘魯生說,“他不是簡單地把景物照搬到紙上,而是將自己的心中之境躍然于畫面,將自己心里對奇峰怪石、浩渺云煙、川流瀑布的獨特感受通過畫筆描繪出來,與欣賞者共分享,共會意。”

“炮轟”畫壇惹爭議

阮榮春不僅在學術研究方面著作頗豐,他的一些觀點也曾因為“大膽”而引起人們的爭論和探討。2006年,阮榮春發表了題為《20世紀中國山水畫的歷史定位及畫風趨向》的文章,矛頭直指黃賓虹、傅抱石等前輩畫家的創作。他在文章中尖銳地指出:“20世紀中國山水畫是一個低潮時期,這一時期的山水畫大師……或缺乏造景能力、千篇一律,或粗率簡略、一法益全;或有墨無筆,線條羸弱,是矮子里的將軍。”此語一出,無疑像在中國美術界扔下一顆重磅炸彈,被認為是“炮轟”那些已蓋棺定論的山水畫大師。

在這篇文章中,阮榮春認為,20世紀中國山水畫之所以處于低潮,是因為在新文化運動中批判清初“四王”繪畫傳統之時,把石濤的“濃重粗野”奉之為新的傳統而繼承發揚,而這也成為20世紀中國山水畫的主流畫風,其主要代表就是黃賓虹、傅抱石、李可染、張大千等人。他說:“從歷代山水畫大家的作品中,我們可以看到,他們之所以成為山水畫大師,均具備3種能力,即造景造型能力、用筆用墨能力、營造作品氣韻能力。”而上述4位大師,則沒有一人兼具此3種能力。言下之意,他們沒有一個能望古代大師的項背。

阮榮春的觀點被部分學者批為以偏概全,甚至被責之為“歷史罪人”;但同時也被一些理論家稱為“勇敢的人”“有力量的人”。

其實,阮榮春對中國畫壇“濃重粗野”風氣、名家“名過其實”現象的批判由來已久,他曾在《國畫家》雜志開設“為名畫家卸妝”欄目,組織學者、畫家對那些名家的得失進行評價分析。而在《我的審美取向》一文中,他更把矛頭公開指向當前畫壇:“畫面綻露出淺薄的功底,急躁的情緒;一些作品墨色濃重,用筆粗率,鋒芒爍爍,大有氣勢壓人的感覺。這類作品,無異于‘大喊大叫’。”阮榮春強調:“可以斷定,中國畫朝著這一方向走下去是沒有出路的!”“中國畫的發展必須糾偏!”而對于中國畫應如何糾偏,阮榮春的藥方是力倡“三氣”:提倡“正氣”,以針治招搖撞騙、拉幫結派,以及馬虎草率之風;提倡“文氣”,以針治不學無術、傳統素養貧乏之病;提倡“靜氣”,以針治功利心切的急躁心理。

平心而論,阮榮春的上述觀點有其可取之處,對當前中國畫的發展仍有積極的意義,值得人們借鑒和思考。 |