|

不久前,王征來到我在燕郊天子莊園的畫室,帶來一批他近期畫的《石窟意象》系列油畫的照片,攤在桌面上一看,我為之一振,想不到王征突然畫出這樣一批才華橫溢、生動感人的畫來!確實有令人耳目一新的新鮮感,而且能夠讓人不會有審美疲勞地反復看下去,不斷給你以審美欣賞的快慰。我為王征取得的新成績感到非常高興。

這是一批很有點創(chuàng)新意義的探索作品。我很少使用“創(chuàng)新”一詞。6年前,我在首屆北京國際雙年展國際學術(shù)研討會的主題發(fā)言中曾經(jīng)說過:“我本人無論是感情上還是在學理上,都是百分之百贊同‘創(chuàng)新’概念,并在創(chuàng)作領(lǐng)域支持‘創(chuàng)新’實踐的。但作為一個藝術(shù)家和藝術(shù)理論家,我在言說和行文時卻很少輕易地隨意地使用‘創(chuàng)新’一詞,因為這個詞分量太重了,我怕我的嘴和筆擔當不起”。我今天評價王征這批作品“有點創(chuàng)新意義”是少有的,但也是負責的。一個藝術(shù)種類之內(nèi)的所謂創(chuàng)新,是全面掌握了這個藝術(shù)品種諸多基本的優(yōu)秀素質(zhì)之后的個性化升華;還有一種所謂創(chuàng)新,是全面掌握了一個藝術(shù)品種諸多基本的優(yōu)秀素質(zhì)后,將它創(chuàng)造性地轉(zhuǎn)化成另一個藝術(shù)品種。王征這批畫屬于后一類,他將長期研究臨摹而熟悉的古代克孜爾壁畫轉(zhuǎn)化成一種該壁畫風格的油畫,以期獲得一種獨特的自由創(chuàng)作的方式。我知道,這一直是王征探索希翼獲得的一種理想的藝術(shù)表達方式,今天他終于初開了局面。

這種探索和創(chuàng)新的意圖是有根基的,有邏輯依據(jù)的,是有可靠發(fā)展前景的。我們今天在世界藝術(shù)領(lǐng)域里經(jīng)常看到許多掛著現(xiàn)代主義、后現(xiàn)代主義時髦招牌的所謂“創(chuàng)新”作品或“原創(chuàng)”作品,都是一些抄來抄去的陳詞濫調(diào),一堆自欺欺人的垃圾,既無藝術(shù)傳承根底也無起碼的藝術(shù)技能功力。美術(shù)界也有一些朋友,他們也熱心以古代壁畫、尤其是以敦煌壁畫為母題演畫出一些意象作品,其中也不乏有好作品出現(xiàn),但多數(shù)難免表面化皮毛化,外在張揚內(nèi)在空泛,因為這類畫家很少有王征這種沉下心來在石窟里面壁九年研究臨摹幾百幅壁畫的經(jīng)歷和積累。

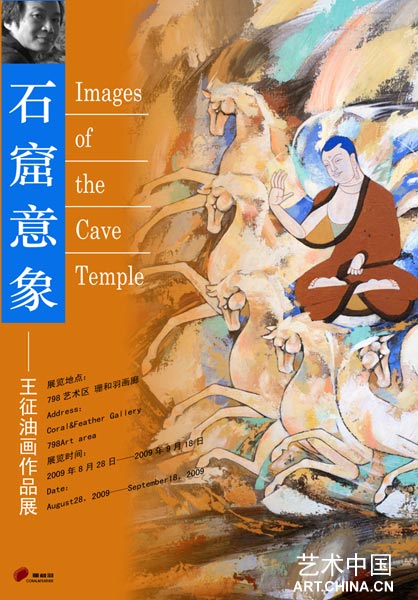

王征這批畫在選材上也很寬松和自由。他雖然是從石窟壁畫藝術(shù)出發(fā),但并不受它的限制,而是以它為依據(jù)引發(fā)各種浪漫主義遐想,象詩歌創(chuàng)作方式一樣任情思自由馳騁,在石窟壁畫和現(xiàn)實生活之間隨心所欲地摘取有意味的美善形象來組構(gòu)畫面。我們在這里看到的充滿動態(tài)的菩薩、僧人、飛天、馬、鹿、羊、兔、駱駝、神秘的洞穴和經(jīng)天行地的大自然,展現(xiàn)的是一派塞外的瑰麗風貌。讓觀眾看后,確實能夠喚起大家與作者所追求的意念之間產(chǎn)生同構(gòu)之感,那就是對力和美的禮贊和謳歌。王征把自己多年研究臨摹龜茲壁畫的豐富實踐經(jīng)驗和獨特心得,這次在完全屬于自己的創(chuàng)作領(lǐng)域里大膽地施展了一番,盡情地享受了一番苦盡甘來的工作快感。我們從這批畫中可以明顯地感受到這種長期艱苦積聚的能量一旦釋放時的光彩意象。

王征既是畫家又是學者,兩種身份是互促互進的。他的一系列關(guān)于古代龜茲壁畫的研究論文和作為國家科研項目的《龜茲佛教美術(shù)年代與風格研究》專著的出版,無疑標示著他作為一位年輕專家學者形象無可爭議的確立,而作為一位有自己獨特風貌的年輕畫家形象的確立,恐怕應(yīng)該從這批畫開始,雖然他已經(jīng)畫了多年的畫。我為王征畫出這批畫而感到非常高興,它們讓我看到王征在多年研究和臨摹龜茲壁畫之后,在自己的創(chuàng)作道路上找到傳承轉(zhuǎn)化的有效方式和方向,并有了最初的成果。王征的繪畫未來能走到什么地方什么境界,我不知道,我也不能越俎代苞地指手劃腳,王征自己會有自身發(fā)展的邏輯。作為忘年之交的朋友,我只能滿懷關(guān)愛之心地欣賞著他前行。

王仲 (中國美協(xié)理論委員會副主任,中國美協(xié)《美術(shù)》雜志前主編,俄羅斯列賓美術(shù)學院榮譽教授)

2009年8月5日于燕郊觀麥齋

|