|

本屆伊斯坦布爾雙年展的兩位策展人延斯 霍夫曼與阿德里亞諾 裴多沙

本屆伊斯坦布爾雙年展(Istanbul Biennale)證明我們能夠打破當(dāng)代藝術(shù)雙年展那常常空洞的策展理念。延斯·霍夫曼(Jens Hoffmann)與阿德里亞諾·裴多沙(Adriano Pedrosa)這對策展人組合并未像2009年威尼斯雙年展那樣欲使藝術(shù)家們“制造世界(Making Worlds)”,或是像今年里昂雙年展和都柏林當(dāng)代藝術(shù)展那樣沒完沒了地宣告“一種可怕的美("A Terrible Beauty)”。本屆伊斯坦布爾雙年展簡約地名為“無題(12屆伊斯坦布爾雙年展),2011[Untitled (12th Istanbul Biennial), 2011]”。重大主題的明顯缺席帶來一種宣言式的強(qiáng)度,早就該開始對雙年展策展的意義進(jìn)行反思了。

霍夫曼與裴多沙選擇以菲利克斯·岡薩雷斯-托雷斯(Felix Gonzalez-Torres)的作品為起點(diǎn)。本屆雙年展的主題呼應(yīng)著這位古巴裔美國藝術(shù)家的作品題目:多數(shù)名之“無題”并附以括號中的修飾語,“因?yàn)椋彼f,“意義總是隨著時間和地點(diǎn)轉(zhuǎn)變。”然而,本屆雙年展表面上的開放性卻令其比多數(shù)同類展覽更顯緊致。五個小規(guī)模群展以岡薩雷斯-托雷斯的五件作品為概念之源,分布在博斯普魯斯海岸邊的前工業(yè)建筑Antrepo 3與Antrepo 5之中,包括“無題(抽象)[Untitled (Abstraction)]”、“無題(歷史)[Untitled (History)]”、“無題(羅絲)[Untitled (Ross)]”、“無題(護(hù)照)[Untitled (Passport)]”和“無題(槍死)[Untitled (Passport)]”,后三者完全來自岡薩雷斯-托雷斯的作品之名。然而,作品本身卻并不在場,每件作品只以墻上描述文本的形式存在。各自獨(dú)立的作品叢生于群展之間,深化著對主題的探索。

馬特·克里肖《彈孔》,1988,15個燈箱上cibachrome

“無題(抽象)”得自岡薩雷斯-托雷斯1994年的作品《驗(yàn)血——穩(wěn)定下降(Bloodwork-Steady Decline)》,是最成功的策展單元之一。那件“刺激性”的原作品是在坐標(biāo)網(wǎng)格的左上角至右下角畫出的一條直線,再現(xiàn)了艾滋病患者免疫系統(tǒng)中白血球的漸漸減少。在這件作品中,岡薩雷斯-托雷斯將戲劇化的主題——也是非常私人化的,因?yàn)樗陌閭H羅絲·萊科克(Ross Laycock)及隨后他本人都死于此病——與圖標(biāo)觀念主義的客觀美學(xué)相結(jié)合。這一單元探討將幾何抽象灌注以情感、錯亂——人的可能性。其中有阿德里亞娜·瓦萊喬(Adriana Varej o)向盧西奧·豐塔納(Lucio Fontana)進(jìn)行戲謔式致敬的作品,畫布上的切口露出一些血淋淋的肉[《有豐塔納切口的墻,伊斯坦布爾(Wall with Incisions à la Fontana, Istanbul)》,2011];莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)用人的頭發(fā)制作的網(wǎng)格[《有結(jié)的發(fā)網(wǎng)6號(Hair Grid with Knots 6)》,2003]和巴西年輕藝術(shù)家克拉拉·伊阿尼(Clara Ianni)在一把鏟子的刃上切出一個矩形的作品{《抽象作品(勞動)[Abstract Work(Labor)]》,2010}。

西方現(xiàn)代主義遭遇艱難。網(wǎng)格曾被羅莎琳德·克勞斯(Rosalind Krauss)譽(yù)為“現(xiàn)代藝術(shù)的沉默之愿,對文學(xué)、敘事和話語的抵制”,在此卻充滿苦與樂。利吉亞·克拉克(Lygia Clark)1960年的作品《屌(Bichos)》——相互交錯的小型金屬雕塑被設(shè)計(jì)為由觀眾操作和重構(gòu)的,暗示出展覽喚起的歷史背景:更多有關(guān)巴西新具象主義(Neoconcretismo),而非美國極少主義。何里歐·奧蒂塞卡(Hélio Oiticica)本人并未參展,他說過的話卻似與周圍許多獨(dú)立展品發(fā)生著共鳴,包括勒娜特·盧卡斯(Renata Lucas)移動的地板[《失敗(Failure)》,2003]和阿德里安·埃斯帕扎(Adrian Esparza)用旁邊墻上一塊墨西哥毯的脫線制作的五彩繽紛的墻上繪畫[《廣闊(Far and Wide)》,2011]。

Claudia Andujar《Vertical 11 of the series MARCADOS》 (1981-83)

在一層,“無題(羅絲)”以岡薩雷斯-托雷斯堆積的與其愛人羅絲的體重一致的一堆糖果為題,是對愛與喪失、欲望與親密的沉思。米歇爾·艾姆格林(Michael Elmgreen)與英加爾·德拉格賽特(Ingar Dragset)的《黑白日記,5號(The Black and White Diary, Fig. 5)》(2009)用定制的走廊分開兩面墻體。白色皮革相框中的數(shù)十幅小照片描繪著兩位藝術(shù)家的日常生活,他們的朋友,他們的游戲。這令人想起沃爾夫?qū)さ贍柭?Wolfgang Tillmans),而這對雙人組的裝置作品比蒂爾曼斯大部分作品的展示更具形式感——是被選的某個家庭的官方肖像館。胡安·卡皮斯特蘭(Juan Capistran)詼諧的《黑上黑(雙約翰)[Black on Black (Two Johns)]》(2007)是兩塊黑色約翰·麥奎肯(John McCraken)板子靠墻“性交”。湯姆·博爾(Tom Burr)的《無限重復(fù)姿態(tài)(Endlessly Repeated Gesture)》(2009)是半羅伯特·莫里斯(Robert Morris)、半迪斯科球的鏡像結(jié)構(gòu)。墻上,泰米·瑞伊·卡蘭德(Tammy Rae Carland)關(guān)于那些凌亂的床的照片《女同之床(Lesbian Beds)》呼應(yīng)著庫特魯·阿塔曼(Kutlu Ataman)刻有一條紅色傷痕的床墊[《永恒(forever)》,2011]。

到第二部分之末,本屆雙年展主要的瑕疵畢現(xiàn)。有些策展單元如此具有指向性,卻流于表面。其中有些被周圍的獨(dú)立展品調(diào)和:除去那些遍布著的地圖和與旅行文件相關(guān)的作品,“無題(護(hù)照)”單元大大得益于附近泰西爾·巴尼基(Taysir Batniji)的獨(dú)立展品,包括他關(guān)于貝歇夫婦(Bernd and Hilla Becher)的重要攝影系列《瞭望塔(Watchtowers)》(2008)。然而,什么都救不了“無題(槍死)”的展示,其中幾乎只有關(guān)于槍械的作品,從克里斯·馬丁(Kris Martin)的空彈藥堆《Obussen II》(2010)到克里斯·伯登(Chris Burden)1971年的《射擊(Shoot)》,再到羅伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)復(fù)制《時代》的作品《美國的槍(時代雜志),1968年7月28日[The Gun in America (TIME Magazine) , 28 July 1968]》(1968)和馬特·克里肖(Mat Collishaw)1988年拍攝槍傷的《彈孔(Bullet Hole)》。

勒娜特·盧卡斯《失敗》,2003,膠合板,鉸鏈,推桿

無疑要在那些荒誕地寬泛的主題之間找到平衡,威尼斯雙年展范兒,一場如此緊扣的展覽,就像伊斯坦布爾雙年展的“無題(槍死)”單元,僅僅是圖解。霍夫曼與裴多沙并未做到極致,然而通過圍繞著一位藝術(shù)家的全部作品而非一個概念來建構(gòu)雙年展,他們已經(jīng)打破了如今千篇一律的雙年展框架——是如何,將如何。當(dāng)然會有人接著做下去。

Soren Thilo Funder《抓住時間(選頁)[Seize the Time (Selected Pages)]》(2010),chromogenic印刷

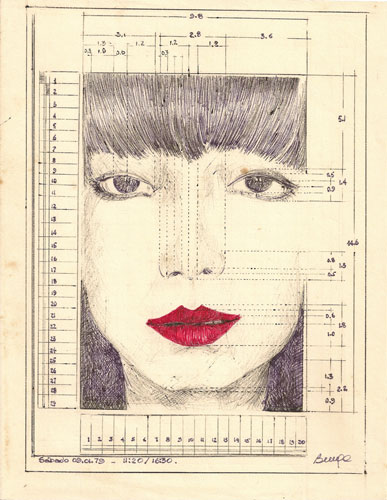

Teresa Burga《無題(Untitled)》(1979), 紙上墨水

Tina Modotti《帶旗的女人(Woman With Flag)》(約1928),白金版

|