徽商對藝術的贊助與收藏算得上藝術收藏史上較為矚目的一頁,一方面反映出徽商在文化品味上的追求,另一方面也足以曉見徽商的整體經濟實力。在明末至清中葉的時代經濟背景中,因藝術經濟的日趨開放,以售賣作品為生的畫家也逐漸增多,通過考察其生存狀態,從而更為全面窺探徽商在藝術收藏與消費中的強勢地位。

徽州的地理優勢為從商提供了便利,“本府萬山中,不可舟車,田地少,戶口多,土產微,貢賦薄,以取足于目前日用觀之則富郡,一遇小災及大役則大窘”。徽州文人汪道昆則有詩:“新都故為瘠土,巖谷數倍土田,無陂池澤藪之饒,惟水庸為犧犧,即力田終歲,贏得幾何。”面對糧食作物的貧瘠,田地的耕作自然不能滿足徽州地區的自足。然便利的水路條件為徽州經濟的發展提供了機遇。“天下之民寄命于農,徽民寄命于商。而商之通于徽者,取道有二,一從饒州鄱、浮;一從浙省杭、嚴。皆壤地相鄰,溪流一線,小舟如葉,魚貫尾銜,晝夜不息。”勤奮而精于生計的徽州人,在奔走經商成為富賈的道路上,也有著非常的奮斗史。比如“(汪)材,字世用,號東源。……早歲喪父,與兄標營商于亮,歷任艱苦,創業于家。不憚勤,觀其自律之善,則居安佚而志在辛勤,處盈余而身甘淡泊。……”又有“汪光球,字美嗒,官坑人。國學生。初家貧,習縫工,嗣業木蘇州,勤慎篤實,人多貸以貲本,經營數年,漸豐裕。兄弟三人,球行二,積累二萬余金,均之弟侄,毫不自私。”經過徽商多年的經營和努力,財富積累增加,為藝術收藏帶來了前提和可能。謝肇淛在《五雜俎》中提到徽商的富裕程度:“富室之稱雄者,江南則推新安,江北則推山右。新安大賈以魚鹽為業,藏鏹有至百萬者,其他二三十萬則中賈耳。”

清 石濤 梅石圖 18cm×10.5cm 廣東省博物館藏

富裕的徽商在經濟上取得了不凡的成績,在藝術收藏上亦能窺見其財資雄厚。相對應的晚明清初的藝術市場,賣文賣畫相當普遍。鄭板橋一篇公開書畫交易的文章,已然敲開藝術交易的大門。

“大幅六兩,中幅四兩,小幅二兩,書條、對聯一兩,扇子、斗方五錢。凡送禮物、食物,總不如白銀為妙。公之所送,未必弟之所好也。送現銀則心中喜樂,書畫皆佳。禮物既屬糾纏,賒欠尤為賴帳。年老神倦,亦不能陪諸君子作無益語言也。畫竹多于買竹錢,紙高六尺價三千。任渠話舊論交接,只當秋風過耳邊。乾隆己卯,拙公和尚屬書謝客。”

另有清初呂留良記錄一篇《賣藝文》對潤格詳細的介紹,涉及具體的書畫家印章、扇面、冊頁等價格,與鄭板橋潤筆如出一轍。隨著商品經濟的發展,畫家賣畫謀生計也不再被人詬病。當賣畫賣文成為畫家唯一的謀生手段之時,畫家通過售賣個人藝術作品的收入是否能維持其日常消費?畫家具有作為藝術交易的參與者與普通社會個體的雙重身份。通過對晚明清初畫家生存狀態的考察,并比對當時物價消費,從側面了解畫家們的生存狀態。

清 李鱓 加官圖 1742年 榮寶齋藏

明代中晚期已經不再限制銀的市場流通。通常,錢的基本單位為“文”。明代文獻中記載錢的數量而未標明單位的,多指“文”。“文”以上為“貫”,一貫為一千文。“貫”以上為“錠”,一錠為五貫,即五千文。“兩”“錢”為銀的度量單位。明代銀兩的折算標準,洪武九年(1376)規定:“凡銀以兩計,錢以千文計,鈔以貫計,各以一準米一石。”明朝中后期的商品交換中,選用貨幣的情況可以歸納為交易額大者用銀,小者用錢。《警世恒言》第三卷《賣油郎獨占花魁》中賣油郎每日“或積三分,或積二分,再少積一分,湊得幾錢,又打做大塊包”。賣油的價錢不算最小額的交易,按當時的銀錢比價,一分銀子大致可兌換銅錢五六文至十文左右,當交易額只有一二文時,用銀子很不方便,使用銅錢比較好。

清 黃慎 雄雞圖 124.6cm×59.8cm 中國國家博物館藏

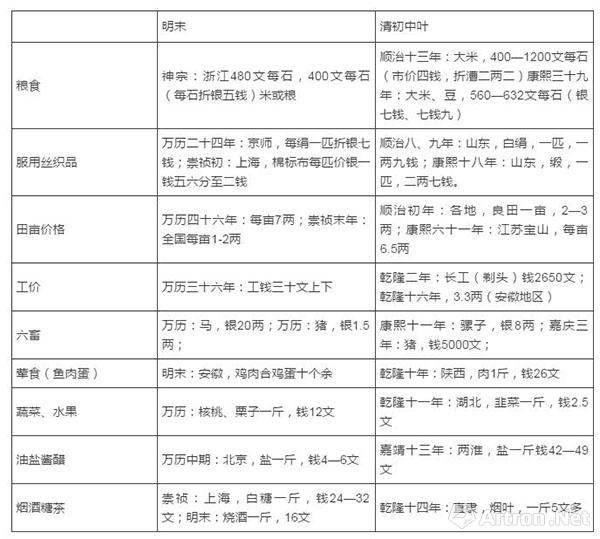

按照明末清初中葉的生活物價情況,略做一表格如下:

畫家們將賣畫等方式作為謀生手段,有時極為尷尬。以鄭板橋為例,鄭板橋為揚州八怪中較為知名的一位,辭官后賣畫為生。早年生活清苦,妻子病逝,家中絕薪斷糧,在《除夕前一日上中尊汪夫子》一文中提到“瑣事貧家日萬端,破裘雖補不禁寒。瓶中白水供先祀,窗外梅花當早餐。結網縱勤河又冱,賣書無主歲偏闌。明年又值掄才會,愿向秋風借羽翰”。得到汪知縣的贈銀,才勉強度過難關。之后,鄭板橋的處境并非完全好轉,在《鄭燮〈湖州與弟墨書〉》中亦有對收入的詳細記錄:

“來銀三十兩,大女兒與之三兩,余留家用。華燦所當,已與銀令其自贖矣。初到杭,吳太守甚喜,請酒一次,請游湖一次,送下程一次,送綢緞禮物一次,送銀四十兩。鄭分司與認族誼,因令兄八哥、十哥舊在揚州,原有一拜,甚親厚,請七八次,游湖兩次,送銀十六兩。但盤費不少,故無多帶回也。掖縣教諭孫隆任烏程知縣,與我舊不相合,杭州太守為之和解,前憾盡釋……”

也足見得鄭板橋在某個階段靠友人接濟的清貧生活。想必后來通過賣畫賺的不少銀兩,生活情況也有所改善,在《濰縣署中寄舍弟墨》中言道:

“鄭某一介寒士,僥伴成名,得為百里侯,誰誚狂士作官要名不要錢;茍不搜割地皮,艷妾華廈,何自而來?殊不知我每年筆潤,就最近十年平均計算,最少年有三千金,則總數已有三萬。我家僅有典產田三百畝,每畝典價二十千,約值錢六千千;合之絕產地田八十畝,不過萬金耳。故尚余潤資二萬金,整備改建家園,以為歸田娛樂之地。猶恐招搖耳目,惹啟悠悠眾口,以貪名污我。我縱不能只飲民間一杯水,不取民間一文錢,以清廉自矢,然貪贓枉法,則我豈敢!”

鄭板橋對日常生活的艱辛有著極為深刻的體會,他曾在詩中提到對一戶漁民的關心,“賣得鮮魚百二錢,糴糧炊飯放歸船。拔來濕葦燒難若,炳存盂場卉岸溈”。也足可見其對日常生活的體察之深。

清 石濤(與王原祁合作) 蘭竹圖 紙本133.5cm×57.3cm 臺北故宮博物院

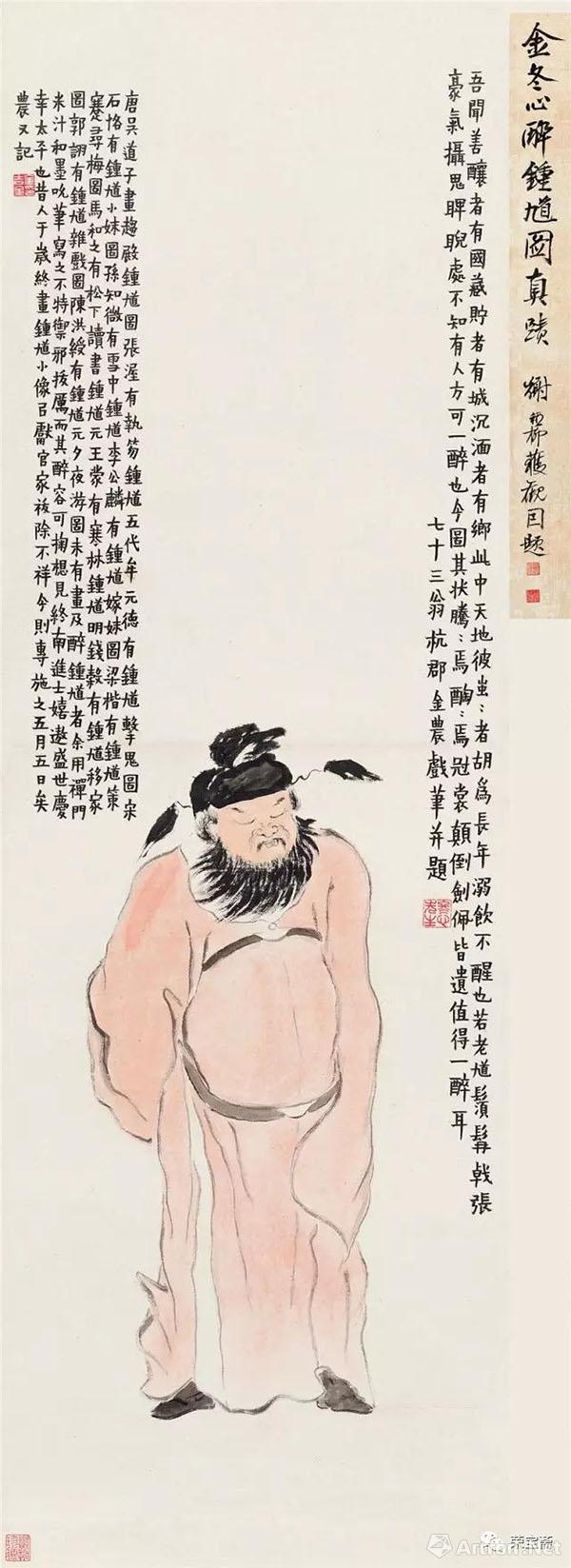

同為揚州八怪的金農與鄭燮一樣,在日常生活中,有著更為豐富的交易記錄。金農的信札潤筆記錄較多,其中《金冬心十七札》記錄比較詳細,更加能夠了解金農的日常買賣活動。

《金農致方輔信札》中記錄了幾次交易:

“筆客即刻起身登舟。筆價三錢,望付來手。懷素自序稿,便中亦望檢付。刻石二方,己送與高鳳老矣。弟金吉金上。密庵先生。”

“楊吉翁壽屏己寫,小篆甚工妙,可愛也。楊己老序文送上。高鳳兄己來過,二石付與,初十內,壽屏并刻石俱有也。閡蓮兄往杭州,壽詩己做,渠郎君即送到。不誤事耳。筆客二星,乞付。此人明口還湖州矣,初六口, 吉金小言。”

金農早年也曾在揚州艱難度日,在古寺墻壁上曾題詩道:“無佛又無僧,空堂一點燈,……此時何所想,池上鶴窺冰。”想必當時生活十分凄慘。在揚州數年的生計僅靠賣畫,生活還是步履維艱的。其賣畫生意起初并不好,隨著名氣的增加,求畫者也增多,收入也隨之好轉。“四方求索如云,得之珍同拱璧”,“賣文所得,歲計千金”,但是金農個人消費甚高,所剩積蓄依然不多。

清 金農 醉鐘馗 127cm×41.5cm 中國美術館藏

僅靠著賣畫與富商的饋贈,長久的維持生計十分困難。金農曾進行過文物買賣。在《金冬心十七札》的書信往來中,金農與朋友方輔一同經營的業務包括售賣文房四寶類,古書畫類,當代畫類,書法類,詩文類,印章類,碑帖類。書畫的價格也算是明碼標價,古代畫價《輞川圖》二金(兩),宋人六幅山水,八金(兩)。當代畫價,大幅六兩,中幅四兩,書條對聯一兩,扇子斗方五錢(這是板橋的潤格,金農的比之略高一些)。當代印刻價格,每字十兩(參照丁敬刻印價格《揚州畫舫錄》卷四)。金農喜好收藏硯石,他曾言:“予平昔無他嗜好,惟與硯為侶,貧不能致,必損衣縮食以購之,自謂合乎歲寒不渝之盟焉。”另有蔣仁印跋則曰:“冬心先生素有硯癖,見佳石不靳重值,收藏至富,可人賞鑒者一百二方,所以他自號‘百二硯田富翁’。”

清 金農 晨起滴露圖 102cm×30cm 廣州藝術博物院藏

通過鄭燮與金農的書畫收入,參照當時的物價水平,維持生計尚可,只可惜有些畫家精于鑒藏,有其他藝術喜好的花銷,所以許多職業畫家晚年十分凄慘,比如金農、汪士慎等人。

清 金農 梅花冊頁 局部 美國紐約大都會藝術博物館藏

徽商好儒,有人說徽商是“三賈一儒”,“雖為賈者,咸近士風”也并非言過其實。在行賈四方的同時,能夠“講學不輟,誦說詩書” 對理學尤其推崇,更有“理學第一,文章次之一”的說法。受“好儒”的影響,徽商對藝術與文化的熱衷也促使他們在藝術市場中占據先機,不僅帶動了藝術市場的繁榮,也成為諸多畫家的“贊助人”或者“主顧”。其中揚州富商馬曰琯、馬曰璐兄弟,安徽祁門人,惜才禮閑,愛好書畫文雅之事,在揚州筑玲瓏山小館,揚州八怪中不少畫家都是他們的座上客。馬氏家中藏書藏畫也頗豐,家中所藏名畫,諸如蘇軾《文竹屏風》、趙孟堅《墨蘭圖》、趙孟《墨梅圖》、黃公望《天池石壁圖》、文徵明《煮茶圖》等歷代名作。此類大商賈為時代的藝術發展也做出了巨大的貢獻。

……

文 / 朱燕楠

(本文作者為上海大學美術學院博士生)

(節選自《藝術品》2017-04 總第64期)