徐冰:回國的選擇是正確的

除了藝術(shù)家的身份,他還是一個教師、一個副院長、一個被教育部任命的國家公職人員。兩年前,徐冰上任之初,曾表達過對藝術(shù)教育的看法,“將當代藝術(shù)和學院教育對立起來的教師和藝術(shù)家都是沒出息的”,如今,他用實踐證明著自己的論調(diào)

本刊記者/楊時旸

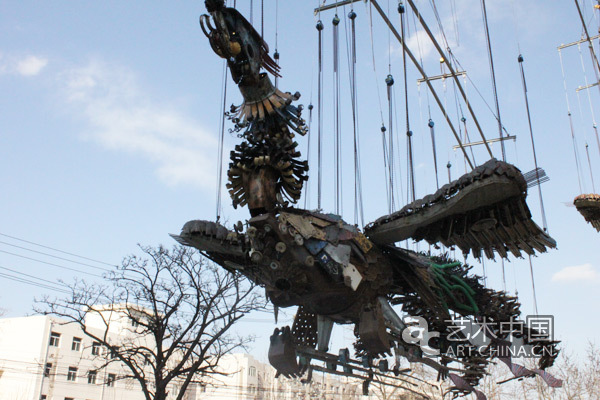

兩只大鳥終于被拽了起來。六臺起重機把這兩只銹跡斑斑又鮮艷奪目的“鳳凰”拉到了半空,在北京的大風中,兩只由建筑廢料焊接成的鳳凰搖搖晃晃地停在了離地15米的高空。

在北京今日美術(shù)館的廣場上,人們面向鳳凰翹首、掂腳、傻笑、拍照……

兩只“廢料神鳥”的背后,有仍在通車的舊鐵軌、低矮破舊的小飯館、正在搭建的高級住宅,再往遠處,透過一層沙塵和霧靄的混合物,能看到CBD威風霸氣的寫字樓和尷尬的“大褲衩”。

徐冰站在兩只鳳凰下面,微笑地看著自己耗時兩年的作品緩緩升空。他的周圍,站著當代藝術(shù)大腕、學者詩人名流還有他目前所供職的中央美院的領導。

“鳳凰”的隱喻

在那兩只巨大的鳳凰升空之前,在今日美術(shù)館的二層大廳舉行了徐冰《鳳凰》項目開幕儀式。徐冰戴著黑框圓眼鏡,披著半長的亂發(fā)站在人群中間,一直保持著主人式的禮貌微笑。主持人是著名詩人歐陽江河,他向大家介紹了來賓,其中有著名當代藝術(shù)家張曉剛和劉小東,還有中央美院的黨委書記。

書記在一群當代藝術(shù)家面前表態(tài)說,“并不知道徐冰這兩年來為了這個大作品克服了這么多的困難,如果知道,學校一定會提供幫助。”并稱贊徐冰是一位“偉大的藝術(shù)家。”

作為當代藝術(shù)家兼中央美院副院長的徐冰,矜持地感謝了所有人,語言有些木訥,他斷斷續(xù)續(xù)地闡述著作品理念,顯得知識分子氣息十足。完成《鳳凰》這個巨大的項目,徐冰用時兩年,而這兩年也正是他回到國內(nèi)、任職中央美院的兩年。

2008年1月,臺灣睿芙奧藝術(shù)集團總經(jīng)理郭倩如找到徐冰,希望他能為某財富大廈的大堂制作一件作品。彼時,徐冰剛剛低調(diào)到任中央美院副院長幾天。“對方說,如果答應,可能會給美院學生一些資助。人家也沒說一定給。”兩年后,徐冰坐在記者面前回憶,事實上,那些承諾只是對方的客套。

在后來的回憶中,徐冰曾半開玩笑地坦陳,“剛到任,很想表現(xiàn)一下自己特有本事,能幫助學生也是好事。”

徐冰回國后第一個大型藝術(shù)項目就這樣開始了。他到CBD工地去考察,看到了工地凌亂的廢料、不斷搬移的農(nóng)民工板房、從老家?guī)淼某錆M鄉(xiāng)土氣息的被褥,這一切的背后是高大的寫字樓和金融中心,這些零散的建筑材料,甚至這些灰頭土臉的農(nóng)民工都成為了這個城市最體面區(qū)域的排泄物。

徐冰決定用這些建筑廢料制作兩只飛翔的鳥。鳥的意象一直潛伏在徐冰的腦海里。他喜歡鳥類飛行時優(yōu)雅且兇猛的姿勢。徐冰最初選擇了是仙鶴。他畫了草圖與甲方商榷。對方告訴他,“仙鶴有駕鶴西歸之意,不吉利。”于是,徐冰改鶴為鳳凰。

他一邊處理著中央美院的工作事務,一邊忙碌地在北京找制作工廠,買建筑廢料,修改圖紙方案。這注定是一個只能發(fā)生在當下中國的作品。在西方生活18年的徐冰,一頭撞上魔幻現(xiàn)實的北京,這些奇異叢生的景象成為了新靈感的溫床。看似美妙的外表卻都由粗糙的材料造就,暗藏污濁的片段也能湊合成光鮮的羽毛,兩只鳳凰成為了中國當下城市的巨大隱喻——笨重地飛翔、粗糙與粉飾、內(nèi)心銹跡斑斑外表花枝招展。

徐冰開始用作品填充自己龐大的野心。這兩只鳳凰也是他回國后的一種宣示,對于創(chuàng)作繼續(xù)向前的宣示,而同時,這似乎也是對于美院副院長身份的補充——體制內(nèi)的行政身份與當代藝術(shù)家的銳氣并不相抵,至少他想證明,對于徐冰來說二者是可以融合的。

|