|

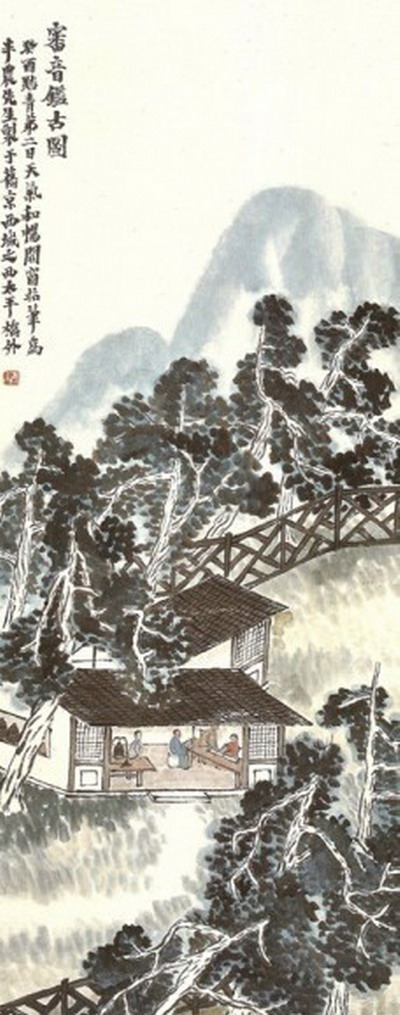

齊白石《審音鑒古圖》,設色紙本,97×37.3cm,1933年

1982年,邵大箴先生談《四川美術學院油畫作品展覽》的時候曾提到:“如果一幅畫有情節,又很有繪畫味,那就是好的情節畫。至于只有故事而失去繪畫特點的作品,那當然要遭到否定。所以畫的好壞不在于有無情節,而在于它的內容深度和形式美感的統一、和諧。所以要反對的不是情節畫本身,而是不善于繪畫地處理情節的蹩腳構圖。”邵大箴先生當時已經點出圖像敘事手段的局限,即“繪畫地處理情節的蹩腳構圖”。20世紀80年代初,繪畫處理情節的能力還沒有走出稚拙期,主要原因是繪畫進行敘事的自覺意識尚未萌生。

雖然圖像敘事的手段遠不如文學敘事豐富,但圖像敘事也有它自己的長處,比如繪畫中對視角的選擇,能最直觀地展示敘事的意圖,而文學對視角的選擇很難讓讀者一目了然。參考文學理論界對中國當代文學敘事的研究,我發現中國當代繪畫中對敘事視角的選擇,也存在一條從傳統的后視角(由后面觀察的全知視角)、到內視角(敘事者等于畫中人物)、到外視角(敘事者小于畫中人物)、再到復合視角(自由混雜的敘事角度)的演進線索。

首先來看“后視角”,后視角是繪畫中最傳統的敘事角度。在后視角的敘事進程中,作為敘事者的畫家大于畫中人物,敘事者對畫中人物及其所處之環境無所不知,并且可以根據敘事的需要,任意表現畫中人物的表情、活動、心理等。比如齊白石為劉半農作于1933年的《審音鑒古圖》,采用的即是全知全能的后視角:景物以及山屋中人的活動,完全暴露在畫家及觀眾眼前。齊白石扮演的正是全知全能的角色,他完全置身于自己的敘述之外。畫家對環境的了解,甚至比山屋中幾位主人翁對周邊環境的了解都要清楚得多。

后視角的采用,在中國當代繪畫中十分普遍,只不過繪畫中的后視角無法發展出可與文學中的后視角相媲美的多種變體,因為文學中的后視角又可再分為評書體后視角、故事體后視角、角色后視角等數種。具體就“評書體后視角”而言,圖像敘事無法引入“評書體后視角”,是因為“評書體后視角”不僅可以用第三者身份對人物和事件進行敘述,同時它還可以隨時隨地轉入第一人稱,親身扮演故事角色。但不管是文學、還是繪畫,所有的后視角敘事都有一個共同點:敘事的發展完全由敘事者掌控。然而,敘事掌控權的過度集中,也容易導致敘事者對敘事的態度過于專斷,看畫者通常完全處于被動的狀態。稍不留神,藝術會淪為說教,并不利于充分發揮敘事的效果。

建國十七年的繪畫多采用灌輸式的后視角敘事,直到十年之后傷痕美術發展出“內視角”的敘事角度,簡單地說,內視角即以當事人的身份介入敘述,畫中人往往就是畫家本人,畫中人表露的情緒和思想,往往就是畫家本人在現實生活中的情緒和思想。比如王川1980年畫的《再見吧!小路》,采取的就是內視角的敘述。畫中女知青惆悵的眼神所代表的,正是王川這一代人的心聲。

王川《再見吧!小路》,布面油畫,80×150cm,1980年

王川發表在《美術》雜志1981年第1期的說明文章《期望著她走在大路上》明確地表示:“我置身于這一代為爭取美好命運而頑強生活的熱血青年們中間,不斷希望和熱情地探求我們該如何生活?我們在追求什么?我們又失去了什么?當我站在這樣一條彎彎曲曲小路上思索未來的時候,我就惘悵,苦悶,徘徊……”由此可見,畫家與畫中的女知青在心靈上是相通的,畫家“感到了一個孤獨的心靈在彷徨、悔悟。”以王川、高小華、程叢林、何多苓、王亥等人為代表的傷痕美術的敘事特點是:敘事者大致等于畫中的人物,敘事者和他所表現的人物對事情的了解幾乎是同等的。反過來講,畫中的人物如果沒有對事情作更進一步的解釋,敘事者也不能向觀眾提供更多的信息。

內視角與后視角的不同之處就在于,內視角的敘事者并非全知全能,所以他們同樣要問“為什么”。敘事者跟畫中的人物一樣,也只有一個視點,對很多事情也不清楚。內視角的選取使得傷痕美術能夠打動更多的人,因為傷痕美術的敘事者已經不再是高高在上的訓話者,我的畫只是作為我的見證,它并不承擔說教的功能,反而因為敘事者是畫中的主人翁,所以畫中人物的情緒、心理、思想、狀態能夠得到更為真切的、全面的表達。從歷史上看,內視角更接近西方最古老的敘事傳統——“從中間開始”,即從故事最為疑惑的部分講起,再進行解釋性的回顧或后續性的記敘。

85美術新潮結束以后,新生代的出現使得“內視角”的敘事方式漸趨式微。據尹吉男的研究:“出生于60年代的這批藝術新人都沒有當過紅衛兵和知識青年,因缺乏驚心動魄的歷史性回憶和心靈傷痛而與50年代出生的人存在著明顯的精神斷層。”因為存在精神斷層,新生代藝術家在繪畫中選取的視角也發生相應的變化,他們采取的多是“外視角”的敘事方式。簡而言之,外視角即從外部觀察,敘事者小于他敘述的人物,敘事者僅僅描繪他所看見的景象,而不表達敘事者對景象的觀念。

|