|

歷史的魅力,或許就在于撲朔迷離和不確定的特性。歷史的真相只有一個,但卻可以有不同的注解以及后人由此引發(fā)出的認同感。歷史如此,美術史更是這樣。

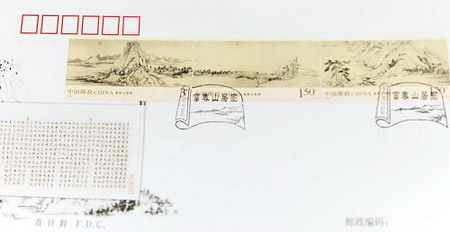

今年是《富春山居圖》成畫660周年。以《富春山居圖》整幅畫卷為藍本的《富春山居圖》特種郵票在浙江富陽舉行首發(fā)儀式。富陽,是黃公望創(chuàng)作《富春山居圖》的原發(fā)地。該系列特種郵票在這片土地上發(fā)行面世,意義顯而易見。作為《富春山居圖》的誕生地,富陽曾多次申請發(fā)行《富春山居圖》郵票。2004年,以《剩山圖》為藍本的個性化郵票曾在富陽首發(fā)。此次特種郵票的發(fā)行,無疑將會像《富春山居圖》這張名作在美術史上的地位一樣,在郵票史上留下重重的一筆。

《富春山居圖》對于美術工作者而言,再熟悉不過。該幅畫作在技法上多用“披麻皴”等長短干筆皴擦,不僅發(fā)展了元代之前畫家的筆法傳統(tǒng),且更富于變化。對學畫的人而言,臨摹是他們學習進步的必經(jīng)途徑。特別是在中國畫的學習過程中,臨摹更是一條必經(jīng)之路。黃賓虹晚年能在藝術上取得如此高的成就,突破自己,其基礎即是自年輕時臨摹了眾多元明字畫,由此加入自身的思考,才最終成就了這位山水畫的一代大家。臨摹經(jīng)典名作,是一種學習的態(tài)度,更是一分對前人崇敬的精神。

然而,即便是這樣一幅中國繪畫史上的經(jīng)典作品,與民眾還是有著一定的距離。這背后,實際是近些年來隨著書畫越來越多地被普通百姓接受后,需要正視的一個問題。很多時候,普通百姓對美術品的認知,是因為在美術作品的價值判定上,藝術價值是通過市場價值判定的,也就是人們的優(yōu)劣是通過價格與數(shù)字最終體現(xiàn)的。這實際是與美術史相悖的認知過程,是需要我們正視的。

這段距離的背后,實際上也隱喻了美術史與美術知識的普及還遠遠不夠。記得2002年末,上海博物館舉辦“晉唐宋元書畫國寶展”時,觀眾如潮,盛況空前,很多人只為一睹《清明上河圖》真跡。彼時,博物館還未實行控制入場人數(shù)的相關規(guī)定,前來觀看《清明上河圖》的觀眾在上博的入口處便排起了長龍,這條“人龍”從門口穿過大廳、過道、電梯,一直蜿蜒至展示這張名作的展廳,何等壯觀。這些都源于《清明上河圖》在民眾心目中的地位——大多數(shù)人都能講出這張畫的出處,甚至還能對其評析一二。

《清明上河圖》在美術史的地位不言而喻,同時,在中國文化史上也占有很重要的地位。近年來,“歷史為顯學”的提法,常能見諸于媒體之上,換作是幾年前,可能境遇就非如此了。歷史這一門學科,很長一段時間都被當作閉門造車的學問,而與歷史有關的書籍,在書店里的位置也往往被放置在犄角旮旯,少能放在暢銷書的位置。在像央視《百家講壇》等文化欄目的推動下,人們開始意識到歷史可以這樣來講、這樣來理解,與之相關的書籍、資料,以及網(wǎng)絡白話版解讀歷史的書籍,一時成為人們的新寵。不禁讓人由衷感嘆,“歷史”從未如此與我們這般的親密過。

此次《富春山居圖》特種郵票的發(fā)行,無疑大大激起了人們對《富春山居圖》的興趣,人們會去關注這幅畫卷的歷史,進而也會關注相關的美術知識與美術史,甚至會培養(yǎng)一定的欣賞中國畫的心得,乃至對美感的新認知。

學者對《富春山居圖》的分析與理解有很多,并且不僅僅止步于判定其版本問題上。《中國繪畫史》作者王伯敏教授稱黃公望“最大的成就是文人畫”,贊譽黃公望的畫來自真山真水,又超越了真山真水,他評論《富春山居圖》中畫的一峰一巒都出自富春山水,又高度概括了富春山水。《西泠藝報》1999年曾刊登過兩幅照片的對比,一幅是黃公望的《富春山居圖》,另一幅是新華社一位記者在富春江一帶拍攝的風景照拼接而成的圖片。這位記者行程數(shù)百里拍攝富春江景色,他發(fā)現(xiàn)有許多山巒和江灘的形狀跟《富春山居圖》中的基本一致,當他將這些照片接成長卷,竟然和《富春山居圖》相差無幾。葉淺予曾有感建國后富春江畔欣欣向榮的現(xiàn)代發(fā)展氣息,于1980年繪成《富春山居新圖》,描畫故鄉(xiāng)新貌。畫面中他打破時空限制,運用“以時觀空”的手法,借樹、山、雨、雪來銜接畫面。一卷之中,容納春、夏、秋、冬四季景色和陰、晴、雨、雪四種天象,包攬了從錢江大橋至梅城的一百余公里錦繡山河,被世人譽為罕見的杰作。

而今,這里的繁榮更勝往昔,一批批“江景房”赫然林立于如今的富春江畔,人們已經(jīng)不再擔心富春江沿岸的發(fā)展是否能跟得上時代的步伐,相反,在接連不斷的圈地造房運動中,多少年后,富春江畔的山山水水還能如當年黃公望筆下那般的空靈嗎?《富春山居圖》特種郵票的發(fā)行這一與美術史休戚相關的文化盛事,是否會像人們對美術史的一步步深入認同一樣,喚醒什么呢?

|