|

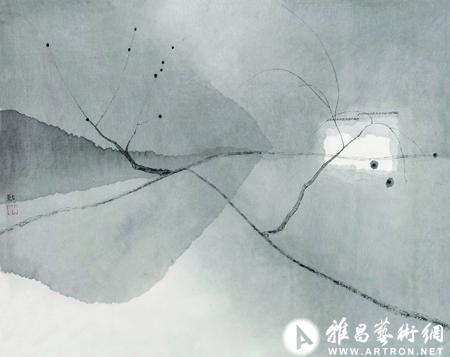

水杉 白房子 135X2cm,135X65cmX3 2013年宣紙 墨

雖然“85美術新潮”時期沈勤以他的超現實意味很濃的《師徒對話》、《一把椅子》和《貫休的世界》等作品加入了那場轟轟烈烈的現代美術大潮,但與那場現代美術運動中的大多數反傳統(包括遠的和近的全部傳統)弄潮兒不同,沈勤骨子里是一個傳統主義者。他自己說,他的這些作品其實是懷古之作,是對東方古老世界的向往,只是到了1989年的“中國現代藝術大展”,他創作了《黑白——山系列》,才從對東方世界的向往轉向內心的精神世界。事實上早在他1986年創作的帶有頗濃抽象意味的似山非山、似水非水的黑白“山水”作品中,某種內省氣質的抽象表達已給畫壇留下深刻印象。這種內省氣質的水墨性表達正是沈勤與當時大多數致力于風格形式探索的新潮藝術家的顯著區別。十五年后的2001年,在廣東美術館所主辦的《中國水墨實驗二十年》展覽中展出了他的這幾件作品,那個展覽對他的評價是:“可貴的是,在當時的環境下,沈勤并沒有為浮華的形式所遮蔽,而是服從于內心豐富體驗表達的需要,順應時代發展推動水墨藝術進入現代藝術的行列。”

有人說“中國現代藝術大展”是“85美術新潮”的謝幕禮,那之后還有一個“后89:中國新藝術展”,沈勤的作品也在其中。接下來沈勤就自我放逐了,他離開滋養他和他的藝術的江南故土,來到陌生的北方城市石家莊 “相妻教子”,不只整個90年代“基本不看國內的美術刊物”,且“與本地畫家從無交往”。個中原因用他自己的話說是:“繪畫其實承擔不了這樣大的使命,毛澤東說過:‘革命不是繪畫繡花’。鬧事的祖宗都把繪畫與刺繡放在一檔,還鬧個什么。一旦成為群體活動,個人的自由就變得很弱了,所以不好玩了。再之后別人也就不帶你玩了。”

這一自我放逐讓沈勤從1990年代開始逐漸成為了一個游離于“體制”與“非體制”主流之外的邊緣人。游離于體制之外是因為這個被體制改變的世界早已不是他所期待、所心儀的世界了,他在江蘇省國畫院的學習經歷讓他和傳統接了氣,對南京博物院所藏歷代名畫的臨摹、對敦煌壁畫的臨摹,以及傅抱石任院長、陳之佛任副院長時江蘇省國畫院資料室所藏的精到的中國畫資料,讓源自數千年中國傳統文化的精神追求和人文理想沁入了他的骨髓。但他所面對的這個世界,物質主義、拜金主義橫行,人性扭曲、異化,傳統回不去了,他只能活在對傳統的記憶里;沈勤所偏離的另一主流是非體制的“當代藝術”,當代藝術強調對生活的介入,主張藝術關注社會、關注人生,強調藝術的社會批判性和文化針對性,但沈勤并沒有給自己定一個這樣的目標,他無意如此,也無力如此。他只是想活在自己的世界里,水墨因此而成為他最好的選擇,他要用水墨營造自己的世界,一個可以獨善其身的世界,水墨語言自然而然成為他真實存在的家園。沈勤這一段自我放逐、遺世獨立的人生經歷與他的水墨藝術實踐——新水墨空間營造渾然一體。沈勤不曾為任何外在的功利目的去畫畫,他只是通過畫畫去真實地體驗自己的內心生活,將畫畫作為自己精神生活的出口。

水田冬天二 64X86cm 宣紙 墨 2012年

沈勤因此而為我們創造了史上前所未有、當下獨一無二的水墨新空間:薄、輕、通透、空靈;有云煙供養,散發著水墨芳香,飄渺、沉潛、靜謐;無聲無息、若即若離、似幻似真。經意與不經意之間水墨材質之不可替代的特殊物性品質被沈勤發揮到了極致,淡墨的暈染妙不可言,空間的營造則保留早期作品中的超現實夢幻氣息,是實體空間與虛擬場域的渾融,是時間與空間的交錯,一切都仿佛是那樣地不可確定。尤其是模糊朦朧層次豐富的淡墨暈染與明顯尖細的濃墨線條之間的對比關系所制造出的離間效果,構成了有多重意味的闡釋空間,虛與實、濃與淡頃刻間有了符號的意義。它們是對當下無目標生活的規避,對匆忙、煩囂的拒絕和對物質主義與拜金主義的蔑視。與一些“實驗水墨”藝術家積極謀求水墨性繪畫對當代觀念問題發言權的“入世”態度不同,沈勤的水墨空間是“出世”的,“出世”之人面對的不是他者而是自己,沈勤的繪畫因而有著明顯的獨善其身氣質,透露著無盡的孤獨。山水園林看似依然“文人畫”題材,但卻與舊“文人畫”之閑情逸致、新“文人畫”之自命清高都大相徑庭。沈勤所安身立命的水墨天地是他內心深處的真實,個中的趣味與格調,既非暫時抽身的忙里偷閑,也非孤芳自賞的自我陶醉,而是全身心地跳脫與離開,敘事的禪味與冥想的詩意便也因此而更加耐人尋味。邊緣人的生存方式讓沈勤不只避免了塵世的煩囂,更讓他獲得了獨立藝術思考的時間與空間,不被打攪、不受干擾,自在而淡定地活在他為自己營構的水墨天地之中,這實在是對水墨性、水墨精神的一種絕妙的時代詮釋。

吊詭之處在于,純粹為安頓自己、為尋找安身立命之所而畫畫,既不批判什么也不針對什么的沈勤,卻能令生活在熙熙攘攘的塵世里的他者情不自禁地自我叩問:所來為何,所去何為?而這顯然正是沈勤的邊緣人生和他的水墨新空間之當下意義所在,莊子曰:“無用之用是為大用”,此之謂也!

|