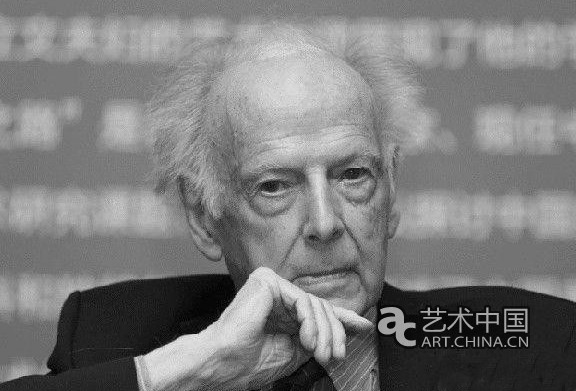

牛津大學榮休院士邁克爾·蘇立文是20世紀第一個系統地向西方世界介紹中國現代美術的西方人,被稱為“20世紀美術領域的馬可·波羅”,他與20世紀中國美術的關系,構成了20世紀美術歷史的一個重要篇章。

8月15日,97歲高齡的藝術史大家邁克爾·蘇立文次來到上海,在上海世紀出版集團與嘉源海藝術中心主辦的“文景藝文志”活動中,與華東師范大學中文系教授陳子善、中華藝術宮副館長李磊進行了對話。

蘇立文:上世紀80年代是中國藝術界的新開端

盡管2013年夏天上海非常熱,我卻很高興能回到上海。我是在1940年,73年以前首次來到中國,那時候我非常年輕,才20歲出頭。后來在1973年的時候,我再次回到過上海,那正是“文革”時期,所有有關文化方面的活動都停止了,上海一度變成一個死寂的城市,而今天再到上海,看到有這么多的文化活動,上海成了這么興盛的一個大的城市,我非常高興。

我來講一講我對中國文化和藝術方面的一些感想。現在對中國藝術的界定已經不能夠用什么是國畫,什么不是國畫來界定了。對中國藝術這個問題,自從1940年開始,就已經開始不斷地討論,對如何界定中國藝術也不斷有爭論。在1940年的時候,我記得當時畫家龐薰琹在重慶向某畫展的委員會提供了一幅畫,是他自己的作品,畫展委員會卻不能夠決定這幅畫應該放在國畫還是放在西畫的分類里面,討論了很久。現在,我覺得這個問題已經不是那么重要。我認為什么是中國畫呢?就是中國畫家畫的畫,中國藝術家創作的作品,那就應該是中國藝術。

我在1940年到達中國的時候,什么中國藝術都沒有看到,完全沒有。那個時候我在貴陽為紅十字會開卡車,援助中國抗戰,運輸藥品到重慶,那個時候我沒有接觸到藝術。我在1942年從貴陽轉到成都,在成都的一個博物館工作,在那里我和我的太太吳環女士結婚,吳環女士成為我終身的伴侶,我和吳環女士是在1941年的時候認識,她老家在廈門,是來支援抗戰的大學生,我們在紅十字會認識,1942年在成都結婚,一直到2003年她在牛津過世。她是一個科學家,學習細菌學,那在當時是很有前景的一個學科,但是我當時對中國藝術非常感興趣,為了支持我對中國藝術的研究,她就放棄了自己的科學生涯,竭盡她所有的力量幫助我,因為她,我才認識了那些中國的畫家、藝術家,他們都是當時從重慶、上海還有其他的很多地方到成都來避難的,我的太太幫助我和中國藝術家結識,并替我打開了了解中國藝術的一扇大門。

在成都我第一次認識了中國藝術家,特別是那些到內地來避難的藝術家,這些藝術家里有吳作人、丁聰、劉開渠、龐薰琹等。龐薰琹是我一生最親密的朋友,他給了我很多的幫助。在1942年我認識這些藝術家的時候,西化和中化的爭論比較少,主要是因為處在戰爭時期,避難的藝術家在內地突然經歷到很多以前沒有經歷過的新的世界,他們就不再爭論西化和中化的問題,而是對他們新的生活經歷,特別是生存的問題尤其關注,其中也涉及很多生活上的瑣事,這些事情占用了他們很多的精力。從那個時候到現在的70多年來,中國的藝術發生了那么多的運動和變化,很難把這些變化概括起來,用一個比較一般性的詞匯或概念來解釋。

我們在抗戰后的中國藝術創作中看見了一些非常精彩的藝術作品,比如說黃賓虹和傅抱石的作品都非常的優美。我們也經歷了1979年“文革”剛結束時的那個時期,自那時候起至今,藝術創作經歷了很多挫折。上世紀80年代是藝術最激動人心、最有創造力的時期,那時候,此前對藝術創作的屏障、阻礙和封閉都剛剛被打開,藝術家們看到了新的、完全不同的世界。舊的被打破,新的又剛剛來到,這種情況最能激發藝術家創造力和生命力,所以有很多精彩的、有意思的作品被創造出來。

我在1980年到北京訪問的時候,見到我的藝術家朋友龐薰琹,當時他說了一句話給我印象非常深刻,他說“不要用我們現在做的行動來評判我們,我們做的一切都剛剛開始”。自從他說過這個話以后,中國藝術界就發生了很大的變化,很多新的先鋒派的藝術,還有很多探索性的藝術不斷在出現。在上世紀80年代,中國藝術界確實打開了一扇新的大門,是藝術界的新開端。

但是上世紀80年代過去的時候,很不幸的是,中國藝術界又進入了一個商業化的時期,藝術界的商業化元素對藝術造成很大的影響,我感覺,中國藝術界又產生了很多對自我重復的東西,不斷地重復,失去了自己創作的方向和道路。但是我也很高興地看到,有很多藝術家并沒有被藝術界的商業化元素影響,他們仍然堅持自己的道路,按照自己的藝術方式不斷地創作,他們有極大的活力、精力和創造力。

以上說的僅僅是我作為一個中國之外的外國人,被大家稱作是不懂行的外行的一些粗淺的看法。我們這些不懂行的人被中國人稱作外國佬,我們對中國的藝術、中國的文化和中國的博物館的收藏,有很強烈的興趣。在歐洲和日本的博物館里收藏有大量的中國藝術品,收藏得非常詳盡,數量也比較多,但是在中國的博物館里有沒有收藏西方藝術品呢?好像我沒有怎么看到。在中國,好像沒有什么對非中國藝術品的收藏。

我沒有理論,我懷著最深的信念相信,如果是在人文學科中,而不是在精確的科學中,理論原理即是真相,甚至可能是發現真相的障礙,他們無法被檢驗,藝術中的理論如同一連串的有色鏡,我們戴著有色鏡去看現實,不會看到我們原來要看到的問題。他們模糊了許多東西,以致無法看輕整幅畫卷。我沒有理論,再次強調我沒有理論,并且強烈地建議年輕的藝術史家們堅定地讓理論待在它自己的底盤,僅將它作為幫助理解藝術史概念的一個援手。你們可能會問,什么是你進行研究的動機?我只能說,我的動機是一種強烈的求知欲,對理解的渴望,以及盡我所能去做的那樣擁有未知的嘗試。