| 文/王鏞

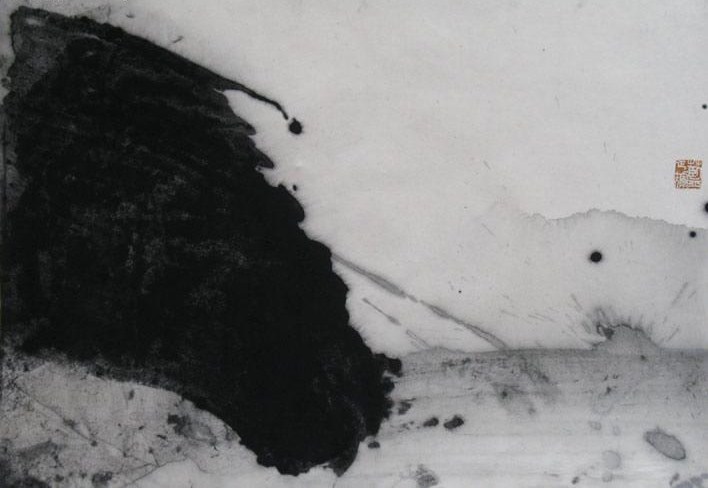

在實驗水墨或現(xiàn)代水墨已經(jīng)不太走紅的時候,當(dāng)代中國藝術(shù)家蘭正輝在中國美術(shù)館舉辦了一個大規(guī)模的現(xiàn)代水墨展覽,作品本身有很強(qiáng)的視覺沖擊力和精神震撼力,我認(rèn)為這個展覽是在給我們當(dāng)代的實驗水墨鼓舞士氣。另一方面我覺得有一個問題,就是批評的標(biāo)準(zhǔn),批評的尺度。實驗水墨實際上是中國當(dāng)代藝術(shù)的一個分支。如果說中國傳統(tǒng)的文人水墨畫是一種“墨戲”,那么中國當(dāng)代的實驗水墨在某種程度上來講就是一種嚴(yán)肅的游戲。這種游戲需要有一定的規(guī)則,就是批評的時候要有一定的標(biāo)準(zhǔn)。不能沿襲中國傳統(tǒng)繪畫的標(biāo)準(zhǔn),也不能照搬西方現(xiàn)代藝術(shù)和后現(xiàn)代藝術(shù)的標(biāo)準(zhǔn),而應(yīng)該采用中國當(dāng)代藝術(shù)批評家自己創(chuàng)造制定的標(biāo)準(zhǔn),不然的話就會出現(xiàn)批評的錯位。所以我想,要真正理解蘭正輝的實驗水墨、所謂“體量水墨”,就應(yīng)該按照當(dāng)代中國批評家的實驗水墨或現(xiàn)代水墨的理論設(shè)定的批評規(guī)則和批評標(biāo)準(zhǔn)來批評、來評價,這才比較準(zhǔn)確。

關(guān)于實驗水墨或現(xiàn)代水墨有各種各樣的批評,我比較認(rèn)可中國藝術(shù)研究院研究員劉驍純博士的理論。我覺得蘭正輝的“體量水墨”從策劃到操作,在很大程度上受到了劉驍純理論的影響。劉驍純的理論有五個規(guī)則:一,要建立個人的筆墨程式;二,要從傳統(tǒng)的筆墨程式當(dāng)中提取活的靈魂,把某一種傳統(tǒng)元素擴(kuò)大、強(qiáng)化;三,畫面的結(jié)構(gòu)要大,要有力,這是傳統(tǒng)中國畫特別是文人畫的比較薄弱的方面;四,傾向于非理性表現(xiàn)的東西要狂怪求理;五,傾向于理性構(gòu)成的東西要簡中求繁。劉驍純策劃的“張力與表現(xiàn)”現(xiàn)代水墨展覽,張力與表現(xiàn)是他關(guān)注的焦點。他的張力強(qiáng)調(diào)視覺張力,也有精神張力。表現(xiàn),有時候就把筆墨作為重要表現(xiàn)手段。當(dāng)然也有人批評他是“變相的筆墨中心論”。他的理論的建立是經(jīng)過深思熟慮的,不愧是個博士。他的理論框架也是在不斷的流變當(dāng)中,但是他作為現(xiàn)代水墨研究的重鎮(zhèn),應(yīng)該是代表了現(xiàn)代水墨批評相對合理的標(biāo)準(zhǔn)。我認(rèn)為蘭正輝的水墨在很大程度上是在實踐劉驍純的理論。實踐得比較好的地方,他就比較成功;實踐得不夠的地方,就出現(xiàn)一些弱點。我覺得比較好的,他基本上應(yīng)該說是建立了個人的筆墨程式,而且他從傳統(tǒng)的筆墨程式當(dāng)中提純出了用筆這種單一的元素,還有與潑墨結(jié)合在一塊,把它強(qiáng)化、擴(kuò)大;再有就是強(qiáng)調(diào)畫面的大結(jié)構(gòu)、大體量。但劉驍純的評論也有自相矛盾的地方,比如他說“齊白石篆刻的視覺張力未必小于美國拉什摩爾的四總統(tǒng)山”,這個比喻很好,而且我也認(rèn)同他的說法,但他就是有點兒自相矛盾。不過,我覺得他們關(guān)注的一個問題,是非常重要的——那就是結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)自身的張力,或者說是結(jié)構(gòu)內(nèi)在的張力,不在于體量大小。如果把結(jié)構(gòu)內(nèi)在的張力挖掘出來,蘭正輝即使不畫那么大的場面,也會像齊白石篆刻一樣具有千鈞之力。力度不一定體量很大,體量很小也可能有很大的氣勢和力度,關(guān)鍵在于結(jié)構(gòu)自身的張力,結(jié)構(gòu)內(nèi)在的張力。假如說你做到這一點,那就達(dá)到極致了。一般的視覺的經(jīng)驗,視覺的感知,還是要有秩序感,或者說你的表現(xiàn)的空間多少也要有點兒層次,讓大家能夠順利接受一些。這個方面還可以再發(fā)掘一下。再有就是簡中求繁,還值得推敲。反正,大的方面我覺得蘭正輝是做到了劉驍純的五條原則,但是有的實踐得不夠好,所以有些弱點。

劉驍純理論的重點,一個是張力,一個是表現(xiàn)。從這個“體量水墨”的設(shè)置,從劉驍純的評論和蘭正輝的作品當(dāng)中,我更多感受到的是物質(zhì)上的體量,包括筆墨作為一種媒介的體量。最近我研究劉驍純的理論,我覺得他始終強(qiáng)調(diào)筆墨精神。那么,到底深層的筆墨精神是什么?到底支撐蘭正輝“體量水墨”最深層的哲學(xué)的最高本體、精神力量是什么?我還不是太清楚(蘭正輝:我也不清楚)。我們往往講筆墨自身就有這種精神。在展覽現(xiàn)場蘭正輝簡單跟我交談了幾句,他說不知道自己怎么畫著畫著,就畫成風(fēng)景了。我說這可能是你無意識的。我想說這可能是畫家的個人無意識,也是我們民族的集體無意識。因為他畢竟是學(xué)中國畫出身,中國山水畫的筆墨傳統(tǒng)已經(jīng)成為中華民族或者中國人的集體無意識,所以時不時他就畫出好像山水似的東西,像風(fēng)景或廢墟的東西。這實際上不是由你個人意志所支配的,包括筆墨傳統(tǒng)有時也是無意識的。

我有時在想,中國當(dāng)代藝術(shù)的當(dāng)代性,那個精神核心到底在什么地方?雖然我們有各種實驗,但是能夠激勵很多中國藝術(shù)家創(chuàng)造當(dāng)代藝術(shù)的最根本的精神是什么?也許你可以把它追溯到“道”、“天人合一”、“禪”,那都是太玄虛、太陳舊的東西。古代的東西可以更新,但畢竟還是太陳舊的東西,不一定是當(dāng)代藝術(shù)家追求的最根本的精神,或者說不一定是我們的當(dāng)代藝術(shù)實際表現(xiàn)出來的精神。鄒躍進(jìn)說的“民族主義”、“英雄主義”也不一定完全確切。劉驍純也談到“英雄主義”。我想會不會是這樣,就是當(dāng)代中國藝術(shù)家,一代人或者幾代人,現(xiàn)在活著的人,或者剛剛死去的人,在拼命地掙脫傳統(tǒng),走向現(xiàn)代——這本身就是一種精神力量,本身就是一種精神面貌,本身就帶有悲劇色彩,可能是很悲壯的,有很多痛苦,很多犧牲,很多曲折,很多變化。而這種拼命掙脫傳統(tǒng)走向現(xiàn)代的悲劇精神本身,有可能就是我們當(dāng)代中國藝術(shù)家最深層的精神支撐,就是支撐著我們創(chuàng)造當(dāng)代藝術(shù)形式的一種最根本的精神。

|